「これでよし……っと」

アニスは、様々な薬草を保管している棚の小さな引き出しを一段一段開けて確認すると、椅子に腰掛け、カップに入ったハーブティーを口にした。

「今年も暑くなりそうですね……」

そして、独り言を呟く。

薬草の管理は手間がかかるものだが、湿気が多いこの時期は、特に気を使う。何故なら薬草とは、少しでも保存状態が悪いと、薬の効力が弱くなったり、或いは効力そのものがなくなってしまうからである。

そのため、彼女の師匠であるサフィウスは、町の宿屋くらいの広さがある木造二階建てのこの家の中に、わざわざ薬草保管専用の部屋を作った。そして弟子のアニスに、口をすっぱくして薬草の保管の重要性について説いていた。

彼亡き今、アニスが師匠の教えを忠実に守り、薬草の保管をしている。

しかし、彼女の世話役でもあるメネラスは、それを快く思っていないようで、事ある毎に「姫様。今日こそ、この爺と一緒に城に戻っていただきますぞ」と、懇願してくる。

無理もない。彼女、アニスティは世界でも五本の指に入る大国、フラーレン王国の第三王女なのだ。

さらさらした長い金髪の髪、どこか幼さが残った愛らしい顔立ち、優しさと気品溢れる姿は、国民からの人気も高い。

むしろ、このような家には不釣合いな人間である。

アニスが生まれた頃から面倒を見ているメネラスには、お転婆は程々に一刻も早く城に戻ってほしいというのが偽ざる本音だろう。

だが、彼も何故アニスが主のいなくなった家を守っているのか、その理由を重々承知しているので、アニスの気持ちを考えると、強引な手段はとれずにいた。

一方アニスも、そんな忠実な年老いた家来のもどかしい気持ちもわかるので、大抵は「爺、遠いところからご苦労様。とりあえずこれでも飲んで落ちついて」と、にこやかに微笑みながら特製ハーブティーや手料理を振る舞い、やり過ごしている。

「わかるわかる。あの爺さんも年だし、そろそろお迎えが来てもおかしくないもんな。特に今年の暑さはキツそうだし、ポックリ逝かなければいいけどな。ヒヒヒ」

そんなアニスの呟きを聞きつけて、ドルーラが宙に浮かびながら薄気味悪く笑った。

「こーら、駄目ですよ。そんなこと言っては。爺には、まだまだ元気でいて欲しいんだから」

アニスは悪戯っぽく笑いながら、メッと叱る。

ドルーラは、サフィウスとアニスの魔力によって生み出された魔法生命体である。

人間の赤ん坊くらいの大きさで、背中に黒い羽を生やして宙を飛び回っている。

本来はアニスの薬剤調合や生活などのサポート役として生み出されたのだが、サフィウスと同じく口と性格が悪いところが、アニスにとっての悩みの種だったりする。

しかし彼がいるおかげで、アニスはこの広い家で一人ぼっちという状態にならずに済み、ドルーラとペットの芋虫、いももを加えた一人と一体と一匹の生活を送っている。それに時折メネラスなどの来客もあるので、閑静な生活というよりは、どちらかというとにぎやかな暮らしを送っていた。

チリンチリン

家の入口のベルが鳴る。それはよく聞き慣れた、来客の知らせであった。

この家は、来訪者が家の外に出ている紐を引っ張り、家の中のベルを鳴らして来訪を知らせる造りになっている。

サフィウスが生前に、扉に鉄製の輪をつけてコンコン叩くのは風流を感じないという理由で、このような装置が取り付けられた。

「噂をすれば何とやら、だな」

ドルーラがウンウン頷いた。

「そうですね」

アニスはクスッと笑うと、ハーブティーの入ったカップをテーブルの上に置き、椅子から立ち上がった。

そして家の入口へと向かう。

「あの爺さんのことだ。お前を連れ戻しに来たか、それかどこぞの国の王子様との見合い話でも持ってきたかだな」

後ろからパタパタ飛んでついてくるドルーラがケタケタと笑った。

「さあ?どうでしょうか?」

アニスは微笑みながら答える。

そして家の入口である大きな木製の扉の前に立った。

「はい、どちらさまですか?」

アニスはゆっくりと扉を開ける。

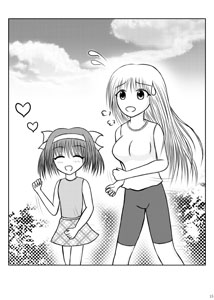

しかしそこには、アニスが想像していたような白髪の老人ではなく、代わりにピンクの髪の、人懐っこそうな笑顔を浮かべた少女が立っていた。手には様々な薬草が入った籠を持っている。

「こんにちわ、お姉ちゃん。遊びに来たよー」

少女は元気いっぱい挨拶をした。

「こんにちわ、サリーナちゃん。いらっしゃい」

アニスも笑顔で挨拶を返す。

「さぁ、あがってください」

「はーい。お邪魔しまーす」

サリーナは中へと入ると、そのまま部屋の中央まで進み、テーブルの上に籠を置いて、木製の椅子に腰掛けた。

「このようなものしかないけど、よかったらどうぞ」

アニスはそう言いながらクッキーの入ったお皿とカップをサリーナの前に置くと、ティーポットを持ってハーブティーをティーカップに注いだ。

「いただきまーす」

サリーナは早速クッキーをつまんでパクパク食べると、ハーブティーをゴクゴク飲んだ。

「おいしー!!お姉ちゃんの手作りクッキーも、ハーブティーも!!」

「ふふふ。ありがとう」

サリーナの幸せそうな表情に、アニスも微笑む。

「汚い食べ方だなぁ。それが一国の姫の食べ方かよ」

呆れたように、ドルーラが宙に浮かびながらため息をついた。

「だっておいしいんだもーん」

サリーナは、ドルーラの言葉に反抗するかのように、さらにクッキーをパクパク食べる。

「ほら、サリーナちゃん。お口に食べかすがついてますよ」

アニスはハンカチを持つと、サリーナの口元を拭った。

「えへへ……お姉ちゃん、ありがとう」

サリーナは恥ずかしそうに笑う。

彼女はフラーレン王国に隣接する小国のお姫様であるが、兄弟に男しかいないため、アニスを実の姉のように慕っていた。

アニスもまた、妹がいないため彼女のことを実の妹のようにかわいがっている。

知らない人が二人のことを見たら、まず間違いなく実の姉妹と思うほど、二人は仲睦まじかった。

「サリーナちゃんは、薬草を積んできたのですか?」

アニスは、サリーナがテーブルの上に置いた籠を見ながら、尋ねた。

「うん!お姉ちゃんに、使えそうな薬草がどれか、教えてもらおうと思って!」

サリーナは元気いっぱいな様子で答えた。

「薬草といいつつ、毒草しかなかったりしてな」

ドルーラがイヒヒと笑う。するとサリーナはムッとした様子でドルーラを睨んだ。

「全部薬草だもん!毒草なんかひとつもないもん!!」

「ほほう?言い切ったな。おっぱいは小さいくせに、態度だけはでかい小娘だな」

「むー!!ちっこいのはあんたの体じゃない!チビの魔法生命体のクセに!!」

「なんだと!?」

「なによ!!」

ドルーラとサリーナは睨みあう。

「はいはい、そこまで」

アニスが仕方ないといった様子で、仲裁に入る。

「今のはドルーラが悪いですよ。サリーナちゃんに謝ってください」

「ヤなこった」

アニスの言葉にドルーラはそっぽを向いて即答する。

「仕方ないですね」

アニスはため息をついた。

「それなら、当分ご飯抜きです」

「うっ……」

アニスの言葉にドルーラは絶句する。

「……マジで?」

「マジです」

容赦ない言葉に、ドルーラは顔をしかめる。

しばらく無言のまま腕組みしながら何かを考え込む仕草を見せたが、やがてぎこちない態度でサリーナを見た。

「その、悪かったよ……」

「聞こえませんよ?もっと大きな声で」

怒った表情で自分を見つめるアニスに、ドルーラは眉をピクピク動かすと、大きな声を上げた。

「ああもう!わかったよ!俺が悪かった!ごめんなさい!」

「分かればよろしい」

その言葉を聞き、サリーナが満足そうに頷く。

「ったく、何で俺がこんなチビっ娘に頭を下げなきゃいけないんだ……」

「何か言いましたか?」

「何も言ってねえよ!」

アニスの言葉に、ドルーラは吐き捨てるように答えると、そっぽを向いた。

「それでは、早速見てみましょうか」

アニスはテーブルの上に置かれていた籠の中から薬草を取り出し、テーブルの上に並べた。

「いろいろ採ってきましたね」

「うん!」

サリーナは大きく頷く。

「頑張りましたね」

アニスはサリーナの頭を優しく撫でた。

「えへへ……」

サリーナは嬉し恥ずかしそうに、両手を頬に当てて微笑む。

「それじゃあ……」

アニスはテーブルに並べた薬草の解説を、一つ一つ始めた。

「まずこれは、よく干したものを煎じて飲むと、お腹の痛みがやわらぐ薬草ですね」

「うん」

「次にこれは、すり潰して傷口に当てると、傷が治る薬草です」

「へぇぇ……」

サリーナは目を輝かせながらアニスの解説に聞き入る。

アニスはそんなサリーナに対し、彼女が採ってきた薬草を一つ一つ丁寧に解説した。

この薬草は、熱を下げるためのもの。

この薬草は、目の病気に効くもの。

この薬草は、元気がない時に使うもの。

しかし、最後のひとつでふと言葉を止めた。

「これは……なんでしょう?」

アニスはその薬草を手にとって、首を傾げた。

葉がギザギザしており、腕のサイズくらいの大きさがある。

しかもよく採れたのか、それが大量にあった。

「ドルーラ、これ分かりますか?」

アニスはドルーラに尋ねる。

「さぁ?わからん」

ドルーラも首を傾げた。

「……薬草じゃ、ないの……?」

途端にサリーナが不安そうな表情になり、アニスを見つめた。

「薬草だとは思うんですけど……ドルーラ、どう?」

アニスはドルーラを見る。

「ちょっと待ってろ。今調べるから……」

ドルーラは小さく呪文を呟き、アニスが手に持っている葉を凝視した。

「成分解析開始……30%……50%……」

「…………」

アニスは黙ったまま、その様子を見守る。

「75%……90%……100%。解析完了」

ドルーラはフゥっと息を吐き出した。

「とりあえず、成分的には薬草には間違いないみたいだ。毒草じゃあない」

「それじゃあ……」

「でも残念ながら、俺はこんな薬草は知らん。世界はまだまだ広いな」

ドルーラはそう言って、肩をすくめた。

「そうですか……」

アニスは謎の薬草をテーブルに置く。

「ドルーラでも知らないとなると……」

アニスはサリーナを見て、にっこり微笑んだ。

「サリーナちゃんは、ちょっとここで待っててくださいね」

そしてサリーナをその場に残したまま、アニスは書斎へと向かった。

書斎へと入ったアニスは、本棚から1冊の分厚い本を取り出し、机の上に置いて広げた。

ここには薬剤に関する書物の他に、病気に関する本を始め、各国の風土や伝記が記された書物に地図、さらには料理の本やメネラスが見たら泡を吹いて倒れること間違いなしに、人には言えないような本まである。

しかし、「困ったことがあればまず本を読め。古人の知識は偉大だ」とサフィウスに叩き込まれていたアニスは、今回も本の知識を頼ることにした。

「おいおい。そんなものに載っていると思うのか?俺でさえ知らないのに」

後からついてきたドルーラが訝しげに尋ねる。

「先生の残してくれた本ですから、載っていると思うんですけど……」

アニスも半信半疑な様子で答え、薬効成分の目次を開く。

「ドルーラ、あの薬草の薬効成分は何でした?」

「とりあえず、解毒の成分が強かったな。次に鎮痛、それから滋養強壮」

「他は?」

「まぁ、他にもいろいろあったけど、極わずかだから気にするほどでもない」

「そうですか……とりあえず、解毒のところから調べてみましょう」

アニスは解毒のページを開き、素早い動作でページをめくっていく。

「ありませんね……」

「ああ、ないな……」

解毒の項目を調べ終えると、次に鎮痛の項目を開いた。

そして同じようにページをめくっていく。

「ない……ですね……」

「そうだな……」

鎮痛の項目を一通り目を通し終えると、最後に滋養強壮の項目を開き、ページをめくっていった。

「うーん……見つからない……ですね」

「ああ……」

そして、滋養強壮項目の最後の薬草に辿り着くと、アニスは動作を止めた。

「結局……あの薬草は何なんでしょう?」

「そんなの知るか。俺に聞くなよ」

「……………………」

「……………………」

アニスとドルーラは互いに顔を見合わせ、そして互いに首を傾げた。

本を本棚に戻し、書斎を出て入口に戻ると、サリーナが熱心にノートに何かを書いていた。

「サリーナちゃん、何を書いているんですか?」

アニスが尋ねると、サリーナは笑顔を浮かべながら

「さっきお姉ちゃんに教えてもらったこと書いてるの!」

と、元気よく答え、ノートを見せた。

そこにはサリーナが描いた薬草のイラスト付きで、薬草の名前と薬効が書かれている。

その中に、謎の薬草のイラストもあった。

「ちびっ子は気楽でいいもんだ」

ドルーラは深いため息をついた。

「何よ。あんたこそ、結局わかったの?役立たずの魔法生命体」

サリーナは眉を吊り上げ、ドルーラを睨みつける。

「ごめんなさい。サリーナちゃん。ちょっとよくわからなかったの」

しかしアニスが申し訳なさそうに言うと、一転してサリーナは慌てふためいたように彼女を見た。

「お、お姉ちゃんのせいじゃないから、気にしないでよ。お姉ちゃんにだってわからないことはあるんだから、仕方ないよ」

「仕方ない、ですか……」

アニスはそう言うと、何故かクスッと笑った。

「お姉ちゃん?」

そんなアニスを、サリーナは不思議そうに見る。

「ごめんなさい。ちょっと昔を思い出してしまって」

アニスはそう言うと、正体不明の薬草を手にとった。

「そうですね。せっかくサリーナちゃんが採ってきてくれた薬草なんですから、調合してみましょうか。使い道はよくわからないですけど」

「ええっ!?」

アニスの言葉に、サリーナは目を丸くした。

場所を移し、薬の調合部屋にやってきた二人と一匹は、持ってきた謎の薬草を、テーブルの上に置いた。

「で、どんな調合をするつもりだ?」

ドルーラの言葉に、アニスは人差し指をあごに当てて考え込む仕草を見せると、ポンと手を叩きた。

「とりあえず、すり潰してみましょう」

アニスはそう言って、部屋の中に置かれている様々な調合器具の中から、ある調合器具を手に取り、床へと置いた。

それは薬研と呼ばれる物で、石製の小舟形をした器の中に薬草などを入れ、その上から軸を通した車輪を持って前後に往復させることで粉状にできる、調合器具のひとつである。

アニスの師匠であるサフィウスが東の国から持ってきたもので、言わば師匠の形見であった。

アニスはそれを二つ用意し、その器の中に、謎の薬草をセットした。

「それじゃあサリーナちゃん、お願いしますね」

「えっ……」

アニスの言葉に、サリーナは、戸惑いの表情を見せる。

「ほ、本当に調合するの?」

「はい」

「使い道がよくわからないのに?」

「はい」

「で、でも……」

ニッコリと微笑むアニスとは対照的に、不安げな表情を浮かべるサリーナは、チラッと薬研を見る。

「アッハハハハハハハハハ!」

その様子に、ドルーラが突然笑い出した。

「な、何よ!何がおかしいのよ!」

何故笑われるのかまったくわけがわからず、サリーナは抗議の声を上げる。

「ヒヒヒ……いやぁスマンスマン。まるで昔の誰かさんみたいだなぁ、って思ってな」

「誰かさん?誰かさんって誰よ?」

「さぁ?一体誰のことなんだろうな。なぁ?誰かさん」

ドルーラは笑いながらアニスを見る。

「そうですね」

アニスもフフフと笑うと、サリーナに語りかけた。

「ねぇサリーナちゃん。これは私の先生の受け売りなんだけど、失敗を恐れていては何もできないと思うの。名前も効能も知らない薬草でも、きっと使い道はある。そしてそれは、何の役にも立たない薬になるかもしれないし、未知の病気を治す薬になるかもしれない。もちろん、リスクは高いんだけど、とりあえず調合してみて、それがもし失敗だったら、それを糧に違う調合法を試してみる。そしてきっといつかは正解に辿り着くから、それを子孫へ語り継いでいけばいい。そうやって、昔の人は私達に偉大な財産を残してきたんだから、って」

「お姉ちゃん……」

「だから私達も、とりあえず調合してみましょう」

「うん!」

アニスの話に納得したサリーナは、大きく頷いた。

「それじゃあ、さっそくすり潰してみましょう」

「はーい」

アニスとサリーナは床に正座すると、車輪の軸を持ち、車輪を前後に往復させる。

ゴリゴリという音を立て、薬草がすり潰されていくと、次第に部屋中に甘い匂いが立ち込めていった。

「お姉ちゃん、なんだか甘い匂いがするね。この薬草」

「そうですね」

サリーナは手を止め、瞳を閉じて空想を始める。

「風邪のお薬だったらいいなぁ……とっても甘そうだし、きっと領民も喜んでくれるだろうし。この前ドルーラから貰ったお薬はとっても苦かったし」

「何言ってやがる。風邪の引き始めには、アレくらい苦い薬がちょうどいいんだよ。っていうか、お前の妄想を領民に押し付けるな。これだからお子様は」

ドルーラはため息をついた。

途端にサリーナは頬を膨らませ、先程よりも早くゴリゴリと車輪を動かす。

「ぶー!何よ!私だって領民の気持ちくらい、わかるもん!」

そんなサリーナとドルーラの様子を、アニスは苦笑しながら見守っていた。

やがて薬草をすり潰し終わると、緑色の粉末が器の中に山盛りになっていた。

「お姉ちゃん、この粉どうしよう?」

「そうですねぇ……」

アニスは人差し指をあごに当てて考え込む仕草を見せる。

チリンチリン

すると、まるでその動作にタイミングを合わせるかのように、入口のベルが鳴った。

「あっ。誰か来たみたいです。ちょっと待っててくださいね」

アニスはそれだけ言い残すと、そのまま調合部屋を出て入口へと向かう。

「はい、どちら様ですか?」

そう言って大きな木製の扉を開けると、そこには彼女のよく知る人物が立っていた。

陽光をいっぱいに浴びた長い銀髪をなびかせ、半袖にスカートの涼しげな服装をしたその人物は、一見すると小柄な体型の少女に見えるが、実はアニスの数倍、いや数十倍も長く生きている。

その外見からは想像もつかない程の力を持ち、これまでに幾度となく、アニスの窮地を救ってくれた。

口の中には八重歯のような牙が存在し、それが彼女の種族を物語っている。

彼女、リーザは吸血鬼であった。

本来吸血鬼は陽の下では活動できず、生存活動として人間の血を吸う種族である。そのため、人間との争いが絶えなかった。

リーザも例に漏れず、昔は人間に対していろいろと危害を加えていたが、ある事がきっかけで、今ではすっかり丸くなったと、アニスは師匠から聞かされていた。ただ、陽の下で活動ができるのは、その出来事とは関係なく、単に吸血鬼という種族が進化したから、らしい。

吸血鬼は人を襲う怪物だの、陽に当たると灰になるだの、城でいろいろ聞かされていたアニスの彼女に対する第一印象は決していいものではなかったが、師匠のおかげで、今ではすっかり打ち解けた関係になっている。

「遊びに来たぞえ。これは土産の菓子じゃ」

リーザはいつものように妖艶でいて、冷たさを感じる微笑を浮かべながら、アニスに持っていた紙袋を渡した。

「こんにちわ、リーザさん。いつもいつもありがとうございます」

アニスも挨拶を返し、それをうやうやしく受け取る。

ふと、リーザが鼻をクンクンと鳴らし、アニスの匂いをかぐ仕草を見せた。

「なんじゃ?おんしの体からとても甘い匂いがするぞえ?」

「そうですか?」

指摘を受けたアニスは自分の服の匂いをかぐが、普段との違いがわからない。

「……きっと、今調合している薬草のせいではないでしょうか?」

「ほう?調合とな?」

リーザは「調合」という言葉に興味を示す。

「はい。サリーナちゃんが採ってきた薬草があるんですけど、どのような薬草なのかわからなくて。それを確かめるために、とりあえず調合してるんです」

「サフィの教えを実践しているというわけじゃな?感心感心。あやつも良き弟子を持ったの」

リーザはウンウン頷くと、アニスを見た。

「どれ、面白そうじゃから、わらわにも見せてもらおうかの」

「はい。こちらです」

アニスはリーザを調合部屋へと案内する。

そこではサリーナとドルーラが、謎の薬草について、議論を交わしていた。

「ほほう。やっとる、やっとる」

リーザの言葉に、サリーナとリーザは彼女の方を振り向く。

「あ、おばちゃんこんにちわ!」

「おばちゃん……?」

サリーナの言葉に、リーザは引きつった笑顔を浮かべ、眉をピクピクと動かす。

「あ、ゴメンなさい。リーザさんこんにちわ!」

サリーナは慌てふためきながら訂正した。

「フン……まぁよいわ」

リーザはサリーナからドルーラに視線を移すと、ニヤリと笑った。

「おんしも情けないのぅ。使い道がわからぬ薬草があるとは。まだまだ勉強不足じゃな」

「へん。うるせーよ」

ドルーラはふて腐れながらそっぽを向く。

その仕草に、アニスは溜まらずクスクスと笑った。

「で、問題の薬草はどれじゃ?」

「はい、これです」

リーザの質問に、アニスは残っていた薬草を持って、リーザに手渡す。

「これは……」

薬草を受け取ったリーザは、なんとも言えない表情をしながら、手にしたものとアニスの表情を交互に見比べた。

「ひょっとして、知ってるんですか?」

「う、うむ……」

アニスの言葉に、リーザはぎこちなく答える。

その様子に、アニスは一抹の不安を覚えた。

「ひょっとして、毒草……ですか?」

「あ、いや、そうではなくての」

リーザは難しい表情を浮かべていたが、やがて小さくため息をついた。

「そうじゃの。情報は正確に伝えておいた方がいいからの」

そして、アニスを見る。

「これはのう、『モルモル草』という、薬草じゃ。ただし、人間のための薬草ではない」

「人間のためではない?それじゃあ、リーザさんのような吸血鬼の、ですか?」

アニスの質問に、リーザは首を横に振る。

「いいや。わらわ達の物でもないのだが……余ったこの薬草を持ってついて参れ」

リーザはそう言って、調合室を出て行く。

「?」

アニス達も、余った薬草を持って、彼女の後へとついていった。

一行は家の外へと出ると、家の裏へと回った。

すると、茂みの中から、丸々とした体形の、ドルーラくらいの大きさがある芋虫が出てきた。

この生物は「いもも」という名前で、アニスが森の中で拾ってきた謎の芋虫であった。

拾った当初は傷ついており、手当てをして傷が癒えたら森の中に返すつもりであったが、よほど恩義を感じたのか、傷が癒えてもアニスの傍を離れようとしなかった。

そして今では、アニスのペットとしての地位を確保し、サリーナの嫉妬の対象になっている。

「おー。いたいた」

その芋虫へ、リーザはしゃがむと、ためらいもなく薬草を与えた。

「ミューミュー♪」

いももはそれをおいしそうに食べる。

「リーザさん、ひょっとして……」

アニスはハッとした様子で、リーザを見た。

「その通りじゃ」

リーザは立ち上がり、アニスを見る。

「この『モルモル草』は、芋虫専用の薬草での。体に溜まった毒を出してくれる作用があるのじゃ。まぁ、人間に使えないこともないと思うのじゃが、ほとんど効果はないと思うぞえ」

「そんなぁ……」

それを聞いて、サリーナがショックを受けた様子を見せる。

「まぁ、仕方ないの」

リーザはため息をついた。

「生きていく以上、体内に毒が溜まるのは必然。それはどこかで出さないと、最悪死に至るからの。それに、ほれ。おんし達もこの前、王族とは思えない軽装でかなりの距離を走って、体に溜まった毒を出していたではないか」

「そ、それは……」

アニスは頬を赤らめる。それは甘いものを食べ過ぎて体重が少し増加してしまい、サリーナと一緒に城下町まで走った時の出来事というのは、すぐに察しがついた。

気がつくと、ドルーラがニヤニヤしながらアニスを見ている。

アニスは咳払いをひとつすると、しゃがみこんでいももに薬草を与えた。

「ミューミュー♪」

いももはおいしそうにそれをむしゃむしゃと食べる。

その様子を、サリーナが恨めしそうに見ていた。